大阪労山「山の教室」とは

この講習会は、大阪労山の各種学校を受講されていない方でも、項目ごとの講義を個別に受けていただけるよう、また将来的には各種学校の講座の一部共有化などの効率化を狙ってのものです。

それぞれ入門編や実用編等があり、講義によって座学や実技があります。

以前は受講ごとにスタンプを押印するスタンプ制でしたが、スタンプ制度は一旦廃止して、今後は事務局で受講者の管理を行ないます。

それぞれの講座を1~2回程度実施予定で年間30回程度の講座を予定しております。

平日の座学は基本19:30~21:30(19:00受付)です。会場は大阪府連盟事務所です。

平日のリモート講座は原則として20:00~21:30の予定です。

それぞれ入門編や実用編等があり、講義によって座学や実技があります。

以前は受講ごとにスタンプを押印するスタンプ制でしたが、スタンプ制度は一旦廃止して、今後は事務局で受講者の管理を行ないます。

それぞれの講座を1~2回程度実施予定で年間30回程度の講座を予定しております。

平日の座学は基本19:30~21:30(19:00受付)です。会場は大阪府連盟事務所です。

平日のリモート講座は原則として20:00~21:30の予定です。

遭難事例研究

無雪期入門編(座学)

事故に遭わないためには、他人の事故から教訓を学ぶことが有益です。ところが事故の雑誌記事や事故報告書はなかなか読みにくいもの。そこでこの講座では「どう読み込めばいいか」の事例を講演します。会社などで事故分析に使われていたツリー分析という図形を使い、パワーポイントなどで分かりやすくお話ししますので、初めての方もご安心下さい。

今回の事例は…

A:トムラウシ山遭難(2009年7月16日):低体温症で8人死亡した事故です。

実技として、夏の防雨風や冬の猛吹雪の中でツエルトを張り、お湯を沸かして生き返る模擬体験をやっていただきます。

事務所では、ツエルトをかぶって猛吹雪から生還する実技演習を行いますので、ご期待してご参加下さい。

文献1、2を事前に読んでおくと講座が聞きやすいです。このツリー解析を会得できたら,次は実用コースにご参加下さい。

今回の事例は…

A:トムラウシ山遭難(2009年7月16日):低体温症で8人死亡した事故です。

- [文献1]「トムラウシ山遭難事故調査報告書 」でWEBを検索。

- [文献2]羽根田・飯田・金田・山本「トムラウシ山遭難はなぜ起きたのか」ヤマケイ文庫2012

- [文献1]羽根田治『滑落遭難』(ヤマケイ文庫2013年) p. 172

実技として、夏の防雨風や冬の猛吹雪の中でツエルトを張り、お湯を沸かして生き返る模擬体験をやっていただきます。

- [文献1]大阪府勤労者山岳連盟「事故防止は仲間の知恵で」2021年4月、p.56。『岳人』2021年12月号pp.12-17。

- [文献2]「10月のブリザード」、羽根田治『山岳遭難の教訓』ヤマケイ新書2015年、pp.51-71

事務所では、ツエルトをかぶって猛吹雪から生還する実技演習を行いますので、ご期待してご参加下さい。

文献1、2を事前に読んでおくと講座が聞きやすいです。このツリー解析を会得できたら,次は実用コースにご参加下さい。

- [文献1]労山大阪、事故事例集『事故防止は仲間の知恵で』2021年発行。

- 2014-1 (100P) 「場面の切り替えに失敗 アイゼンはずしたら転倒」

- 2013-1,2(101P)「ミトンが飛んだ 手に凍傷」 実習

- 2019-1(102P) 「目出し帽で 顔に凍傷」 実習

- [文献2]「春の爆弾低気圧」から「みろく山の会」の事故。羽根田治『山岳遭難の教訓』ヤマケイ新書2015年 に収録

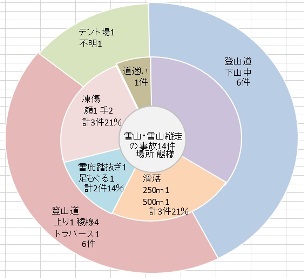

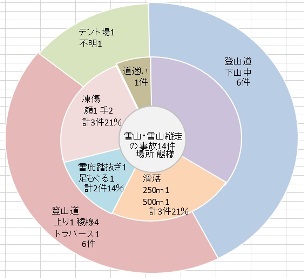

- OWAF の事故事例集『事故防止は仲間の知恵で』(2021年発行)[文献1]の3-8.雪山・雪山縦走の事故、3-9.山スキーの事故から、

- (1)2014-8「テントシューズで250m滑落、生還」」p.101

- (2)2013-6「警察とのやりとりの中でスキー縦走が事故に」p.108

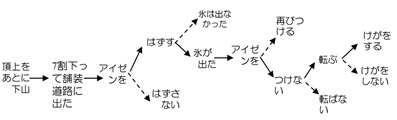

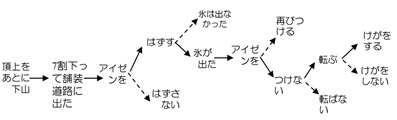

- 2015年2月9日 学習院大学山岳部阿弥陀岳事故の経過報告書[文献2]。中川たちは1週間後に現場を訪れ、阿弥陀岳の一般登山道のこわさを実感しました。[文献2]を会場で実際に読みながら、講師中川といっしょに、ツリー分析図を作りましょう。 ていねいに手ほどきしますので、初めての方もご参加下さい。ツリー分析の見本を下図に示します。

- [文献1]『事故防止は仲間の知恵で』、大阪府連、2021年発行

- [文献2]野村仁・学習院輔仁会山岳部(協力)、インターネットで「『学習院大学山岳部、阿弥陀岳遭難事故の概要』と検索し、ダウンロードして下さい。

各種気象講座

温室効果ガスによる気候変動と登山への影響(座学)

-異常気象、アルプス、ヒマラヤの氷河融解、雪渓の融解、高温と熱中症、集中豪雨と沢登り渡渉への影響など-

黒潮の北上で、昨年から日本の夏の平均気温は急激に1℃上昇しています。最高気温が40℃になり、熱中症が増えています。白馬大雪渓の融解で夏場は通行禁止となっています。異常気象の回数も急激に増えています。グリーンランド、西南極の氷床も融解が進み、AMOC(海洋の深層循環)の弱まりと地球気候の急激な大変動が議論になっています。 夏山の気象(座学) 夏山の気象に関する基礎的な事項を夏山の特徴をまじえながら解説をします。また、一般に入手できる地上天気図、高層天気図、天気予報などから、それぞれ何に着目して山の天気をどう予想するかを解説します。 冬山の気象(座学) 冬の雪山を安全かつ楽しいものにする重要な要素のひとつとして、気象条件があります。天気図などの一般に入手できる気象情報から、雪山での気象条件を事前に予測するための基礎的な知識を解説します。

黒潮の北上で、昨年から日本の夏の平均気温は急激に1℃上昇しています。最高気温が40℃になり、熱中症が増えています。白馬大雪渓の融解で夏場は通行禁止となっています。異常気象の回数も急激に増えています。グリーンランド、西南極の氷床も融解が進み、AMOC(海洋の深層循環)の弱まりと地球気候の急激な大変動が議論になっています。 夏山の気象(座学) 夏山の気象に関する基礎的な事項を夏山の特徴をまじえながら解説をします。また、一般に入手できる地上天気図、高層天気図、天気予報などから、それぞれ何に着目して山の天気をどう予想するかを解説します。 冬山の気象(座学) 冬の雪山を安全かつ楽しいものにする重要な要素のひとつとして、気象条件があります。天気図などの一般に入手できる気象情報から、雪山での気象条件を事前に予測するための基礎的な知識を解説します。

地形図の読み方

入門編(座学/実技)

座学と実技をセットで受講ください。〔片方のみの受講はできません〕

山の中での道迷い遭難などを無くし、登山を安全に楽しむために、地形図を読む力を身につけましょう。スマホの地図アプリはとても便利ですが、それだけに頼るのは不安だと思っている方は多いでしょう。地形図が読めるようになると、山へ行く前に、歩くルートはどのようなところか、危険なところ、道に迷いやすそうなところはないだろうか、などについて知ることができ、対策を考えておくこともできます。(地形図とは、国土地理院の2万5千分の1地形図のことです)

入門編を受講後、さらに読図のスキルアップを目指している方向けの講座です。道標が無くても、踏み跡が消えていても、自分の現在位置を把握しながら正確にルート維持できるようになることが目標です。今はGPSを利用してスマホでも登山中の現在位置が分かるアプリがありますが、地形図を読む力は予期せぬ事態に対処する上でも必須です。この講座では、周りの状況も判断しながらルートを考え、地形図とコンパスを使ってルートを維持する力を磨きます。

座学は、土曜日の午後、途中休憩をはさみながら4時間ほどの予定です。次のような内容の学習を考えています。

*座学では、事前にいくつかの課題について予習をしていただきます。座学当日の学習がより深まるようにするためです。予習ですので分からないところがあっても、何も気にする必要はありません。課題はメール添付または郵便でお送りします。

*このスキルアップ編を受講できるのは、入門編(2016~2018年の単発講習会、2019年以降の「山の教室」の読図入門編を含む)の座学・実技を受講された方、または、同レベルの読図力をお持ちの方です。

*入門編を受講された方を優先しますので、入門編を受講されていない方については、申し込んでいただいても仮受理となります。人数が定員を超える場合には、申し訳ありませんが受講できないことをご了解ください。

山の中での道迷い遭難などを無くし、登山を安全に楽しむために、地形図を読む力を身につけましょう。スマホの地図アプリはとても便利ですが、それだけに頼るのは不安だと思っている方は多いでしょう。地形図が読めるようになると、山へ行く前に、歩くルートはどのようなところか、危険なところ、道に迷いやすそうなところはないだろうか、などについて知ることができ、対策を考えておくこともできます。(地形図とは、国土地理院の2万5千分の1地形図のことです)

- 座学は、土曜日の午後、途中休憩をはさみながら4時間ほどを予定しています。等高線とその読み方(尾根や谷、ピーク)、磁北線の引き方、ベースプレートコンパスの使い方など、初めて読図を学ぶ方向けに基礎から分かりやすく学べる講座です。

- 実技は座学の翌日、近郊の里山へ登ります。周りの地形から地形図上の現在地を考えたりして、等高線の奥深さを少しずつ理解していきます。地形図を読む楽しさをぜひ体験してみてください。なお、実技では、日帰りハイキングコースを標準タイム程度で歩ける体力が必要です。

入門編を受講後、さらに読図のスキルアップを目指している方向けの講座です。道標が無くても、踏み跡が消えていても、自分の現在位置を把握しながら正確にルート維持できるようになることが目標です。今はGPSを利用してスマホでも登山中の現在位置が分かるアプリがありますが、地形図を読む力は予期せぬ事態に対処する上でも必須です。この講座では、周りの状況も判断しながらルートを考え、地形図とコンパスを使ってルートを維持する力を磨きます。

座学は、土曜日の午後、途中休憩をはさみながら4時間ほどの予定です。次のような内容の学習を考えています。

- ・自分がいる現在地を判断するための方法を、いろいろなパターンの場合で考える。

- ・目的地までのルートを、周りの状況も把握しながら地形図上で考える。

- ・ルートを間違いやすい(道迷いしやすい)地点を、地形図上で読み取る。

*座学では、事前にいくつかの課題について予習をしていただきます。座学当日の学習がより深まるようにするためです。予習ですので分からないところがあっても、何も気にする必要はありません。課題はメール添付または郵便でお送りします。

*このスキルアップ編を受講できるのは、入門編(2016~2018年の単発講習会、2019年以降の「山の教室」の読図入門編を含む)の座学・実技を受講された方、または、同レベルの読図力をお持ちの方です。

*入門編を受講された方を優先しますので、入門編を受講されていない方については、申し込んでいただいても仮受理となります。人数が定員を超える場合には、申し訳ありませんが受講できないことをご了解ください。

山の病気予防

入門編(座学)

山で仲間がけがをしたりや病気になったとき「何をしたらよいかわからない」「かえって悪化させるかもしれない」との思いから応急手当に踏み切れないということがあるようです。この講習会では低体温症・熱中症・凍傷・高山病について、講師自身や仲間の体験をもとに予防と応急手当の実例を紹介し、あわせて最近の知見についてご紹介します。

※この講座は都合により当初予定のものとは変更して実施します。

※この講座は都合により当初予定のものとは変更して実施します。

ハイキングレスキュー

入門編(座学/実技)

原則として実技と座学セットで受講ください。

ハイキングや縦走登山でも起こりうる事故や緊急事態に備えるための「お助け4点セット」について学びます。必要最小限のロープ結び(ムンターヒッチ、クローブヒッチ、8の字結び、フリクションヒッチ他)を実習して実技に備えます。

この技術はただレスキューのためだけでなく、沢や雪山などのバリエーションを歩くための技術にもつながります。是非習得して下さい。

実技では座学で学んだ知識を実際に使うやり方を学びます。入門コースではリーダーではなくメンバーとしての最低限の知識を学びます。支点工作やビレイ等はやりません。

リーダー編(座学/実技) 原則として実技と座学セットで受講ください。

まずリーダーとしてメンバーにお助4点セットの使用方法を教えられるレベルを目指します。その上で危険個所の通過時にリードとしてFIXロープを張る。またそれをビレイする。メンバーに指導してそこを安全に通過させる等の一連をリーダー、サブリーダーとして確実にこなせるように練習します。

※リーダー編では入門編でするロープワーク等の指導はしません。基本的な事はできるというリーダー向けの講座です。また指導する内容を理解するためにも極力事前に入門編を受講ください。

ハイキングや縦走登山でも起こりうる事故や緊急事態に備えるための「お助け4点セット」について学びます。必要最小限のロープ結び(ムンターヒッチ、クローブヒッチ、8の字結び、フリクションヒッチ他)を実習して実技に備えます。

この技術はただレスキューのためだけでなく、沢や雪山などのバリエーションを歩くための技術にもつながります。是非習得して下さい。

実技では座学で学んだ知識を実際に使うやり方を学びます。入門コースではリーダーではなくメンバーとしての最低限の知識を学びます。支点工作やビレイ等はやりません。

リーダー編(座学/実技) 原則として実技と座学セットで受講ください。

まずリーダーとしてメンバーにお助4点セットの使用方法を教えられるレベルを目指します。その上で危険個所の通過時にリードとしてFIXロープを張る。またそれをビレイする。メンバーに指導してそこを安全に通過させる等の一連をリーダー、サブリーダーとして確実にこなせるように練習します。

※リーダー編では入門編でするロープワーク等の指導はしません。基本的な事はできるというリーダー向けの講座です。また指導する内容を理解するためにも極力事前に入門編を受講ください。

アルパインクライミングのための制動確保

入門編(座学)

アルパインクライミングでは、軟弱な支点への負荷を下げるため、制動確保(ダイナミックビレイ)が不可欠です。この講座では、制動確保の理論を中心に、無雪期のアルパインクライミングのシステムとその使い方を学びます。フリークライミングの確保はやりませんのでジムなどで学んで下さい。大阪府連などでの確保失敗による事故事例も紹介します。申込者には座学用のテキストを事前にメール配信します。読んでから座学に参加していただくと、理解が進んでお得です。

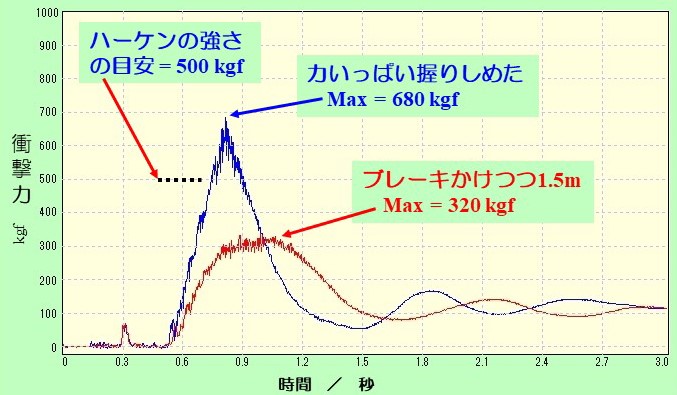

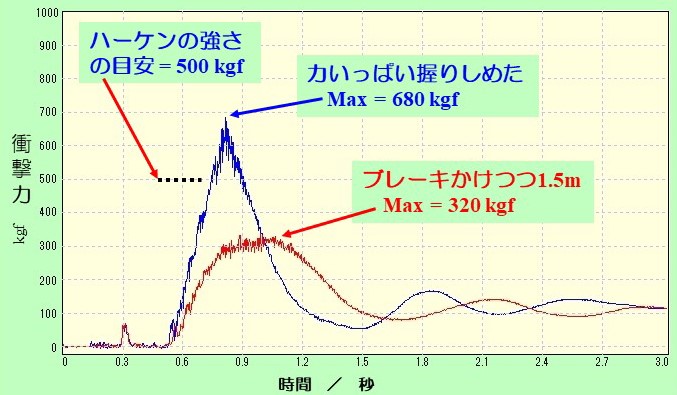

なお、この講座は「入門」編となっておりますが、あくまでも「制動確保の入門」を学ぶための講座です。クライミングをした事がない、確保(模擬練習を含む)をした事がない、という方を対象に確保器やロープの使い方から学び始める講座ではありません。ご注意ください。また座学だけでなく実技への参加もつよくお勧めします。 入門編(実技) 座学受講済レベルを前提とします。座学で学んだ制動確保を実行できるよう、実技トレーニングを10人限定で行います。大阪府連のO氏が開発して下さった衝撃力測定装置で中間支点にかかる衝撃力Fを時間tの関数F(t)として測定します(下図)。ロープをただ握りしめるのではなく摩擦をかけつつロープを1.5 mくらいずらし続けてパートナーの墜落を止め、平らなカーブ(Max = 320 kgf)を実現できるように訓練します。ていねいに指導しますので、初級者の習得率ほぼ100%です。制動確保が成功したら、そのグラフ(下図)をおみやげに差し上げます。ぜひお持ち帰り下さい。

中級者には、やぐら3階のマルチピッチテラスでのハンギング確保、4階の墜落率2テラスでの最難度確保の体験をしていただく可能性もあります。

予備(実技) 受講者の希望があれば、斜面での滑落を停めるための制動確保の訓練実施を検討します。やぐらの階段を雪や土の斜面に見立て、不安定な斜面での制動確保を学びます。沢登りにも使える技術です。

なお、この講座は「入門」編となっておりますが、あくまでも「制動確保の入門」を学ぶための講座です。クライミングをした事がない、確保(模擬練習を含む)をした事がない、という方を対象に確保器やロープの使い方から学び始める講座ではありません。ご注意ください。また座学だけでなく実技への参加もつよくお勧めします。 入門編(実技) 座学受講済レベルを前提とします。座学で学んだ制動確保を実行できるよう、実技トレーニングを10人限定で行います。大阪府連のO氏が開発して下さった衝撃力測定装置で中間支点にかかる衝撃力Fを時間tの関数F(t)として測定します(下図)。ロープをただ握りしめるのではなく摩擦をかけつつロープを1.5 mくらいずらし続けてパートナーの墜落を止め、平らなカーブ(Max = 320 kgf)を実現できるように訓練します。ていねいに指導しますので、初級者の習得率ほぼ100%です。制動確保が成功したら、そのグラフ(下図)をおみやげに差し上げます。ぜひお持ち帰り下さい。

中級者には、やぐら3階のマルチピッチテラスでのハンギング確保、4階の墜落率2テラスでの最難度確保の体験をしていただく可能性もあります。

予備(実技) 受講者の希望があれば、斜面での滑落を停めるための制動確保の訓練実施を検討します。やぐらの階段を雪や土の斜面に見立て、不安定な斜面での制動確保を学びます。沢登りにも使える技術です。

パーティー論リーダー論

入門編1(座学)

山に登るにはリーダーが必要です。カリスマリーダー、持ち回りリーダー、輪番リーダーという言葉を聞いたことがありますか?コーチとリーダーはどう違うのでしょうか?ガイドとリーダーの違いは?パーティーのメンバーとリーダーの関係は?大阪労山の事故のなかでの実例(文献1など)をもとに考えていきます。滅私奉公のリーダーは、いやなもの。持ち回りリーダー、輪番リーダーをめざしていきませんか?

- [文献1]大阪府勤労者山岳連盟『事故防止は仲間の知恵で[訂正版]』(2021年9月発行)。そのうち2015-9(p.54)、2015-10(p.54)、2016-4(p.111)を抜粋して考えていきます。

- [文献2]『岳人』2012年10月号:特集「2012年のリーダー考」

- [文献3]「大阪労山ニュース」2016年10月号 中川和道「大阪府連における登山者養成:大阪の新たな挑戦2016その1」

- [文献1]「大阪労山ニュース」2016年10月号 中川和道「大阪府連における登山者養成:大阪の新たな挑戦2016その1」

- [文献2]「登山時報」2013年1月号,大阪労山ニュース2013年1月号2月号3月号「溝手氏講演会『登山と法律』の記録」

- [文献3]中川和道『その救助、法律的に無効』大阪労山ニュース2020年1月号p25

- [文献4]溝手康史「登山の法律学」東京新聞出版局、2007年。

- [文献5]溝手康史「登山者ための法律入門」ヤマケイ新書、2018年。